福住楼について

HOME > 福住楼について

福住楼のご案内

登録有形文化財の貴重な建築と、日本旅館としてのおもてなし

箱根・塔之澤温泉は箱根湯本駅から車で5分、箱根七湯と呼ばれた温泉のひとつ、早川の渓谷に古くから開かれた温泉場です。

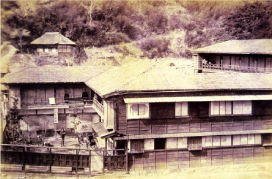

「福住楼」は1890年(明治23年)にこの塔之澤で創業されました

一世紀を越える貴重な京普請の数寄屋づくりの建築物として、その建築材料やデザイン、手法などの素晴らしさから登録有形文化財に指定され、特に「竹の持つ美しさ」を最高に顕したものとして高く評価されています。

建物は多棟式木造三階建てで、客室数17。

間取りや室内の造作は全て異なり、同じ部屋はございません。

「福住楼」は多くの文人墨客の常宿として愛され、それぞれがお気に入りの部屋を指定して逗留されました。 福澤諭吉先生、夏目漱石先生、島崎藤村先生、巖谷小波先生、武島羽衣先生、大佛次郎先生、川合玉堂先生、平福百穂先生、日下部鳴鶴先生、中村蘭台先生、そして阪東妻三郎様など、数え切れないほど多くの文化人に愛されてきました。

裏千家14代淡々斎宗匠の長女 塩月弥栄子宗芯先生もご贔屓いただきました。

淡々斎お家元は1893年から1964年 宗芯先生は1918年から2015年

近年では東京の裏千家名誉教授 戸田宗寛先生もご贔屓いただき、現在も東京にてご活躍です。

著書 Γ茶の湯早学び」 Γ茶の湯全書」 など

以来、福住楼は「登録有形文化財の貴重な建築文化と、日本旅館としてのおもてなし文化を厳然と伝承していく」ことをモットーとして、日々お客さまをお迎えしております。

福住楼の歴史

江戸時代の慶長九年(1604年)、塔ノ峰山中の岩屋で修行していた弾誓上人がこの温泉を発見し、病人の療養に使ったと伝えられています。

また長興山紹太寺の雲谷和尚が、早川の流れの中に湧いている温泉を発見したという話も伝わっています。

江戸時代には箱根湯本、宮ノ下などと合わせて「箱根七湯」と呼ばれるようになりました。

1890年(明治23年)の創業以来、前述の福澤諭吉先生をはじめ著名な文化人が常宿とするなど、箱根の名旅館として大変繁盛いたしました。

しかし1910年(明治43年)8月の早川の大洪水により初代の建物は流出してしまいました。

現在の「福住楼」は繁栄時に取得していた200m下流の「洗心楼玉の湯」をもとに、同年12月末に再開されたものです。

これは初代よりもさらに古く、明治初期に造られた建物です。

当館建物について

当館の建物をご理解いただき、保全にご協力いただきました安井清先生からの建物についての評価です。

京普請の数奇屋建築・最高の竹の建築

明治-大正-昭和期に京都では明治天皇の大葬、大正天皇の御即位(大正4年)、昭和天皇の御即位の式典と大きな行事があり、この時の世界各国の賓客の宿舎として南禅寺周辺、嵯峨周辺には実業者達が別荘建築が競って建てました。これらの建築が「京普請」の名を国内外に示したのです。

この福住楼の建物は、数奇屋建築の手法を取り入れて、安心感のある客室を造っています。

この建築は、京都の「角屋」や嵯峨の宝厳院から学び取って、それらの材料、職方を呼び寄せ作ったものです。

多くの珍しい煤竹、貴重な丹波班竹の四角竹、黒竹、破竹、真竹等が、手間を惜しまず格天井の竿に組み合わされています。

また、亀甲竹の皺竹、雲紋竹などの銘竹ばかりを使った日本でも珍しい建物です。

数奇屋建築で竹を使うことは大変な手間がかかり、材料を選ぶための約束もあり、実質的には最高の価格となります。

見た目は「やさしい」竹の美しい組合せも、その陰の手間は恐ろしい程です。

その手本は桂離宮の表門にもあります。

この福住楼に使われているいろいろな竹の建築は、当時の工匠が金銭を問わず仕上げた日本独特の工法で、また美意識の凝縮であり、そこに安心感のある憩いの空間が生じるのです。

そのほか、この建物には、当時誠に高価な神代杉を巧に使い、京都より選び抜いた北山杉の天然の絞り丸太、小丸太、本当丸太等を使っており、京数奇屋の真髄を極めています。

建物の手洗所、便所の位置が遠く離れていますがここは、創建当時の儘に残された貴重な文化遺産です。

この手洗所、便所は、数奇屋工法で、材料も多様でまた天井も高く、見て飽きない程丁寧な手間を掛けた作品です。

土間には「槐」の切り株を飛石に見立てて足触りの良い、心憎い配慮がなされています。

庭の作りも、関東の根府川石を使い、関東ならではの滝組や石組の面白さを表現されています。

また、廊下手摺の五福を表す蝙蝠の意匠と共に大正初期の見事な職人芸を見る事が出来ます。

福住楼は「竹の持つ美しさ」の最高の数奇屋建築として後世に残ることでしょう。

安井 清 先生

大正14年生まれ、株式会社やすいきよし事務所代表。伝統建築の第一人者で、国宝茶室「如庵」移築、桂離宮の昭和大修理、メトロポリタン美術館内の日本ギャラリーの建築、ボストンの京町屋築造などに携わる。

2011年死去。

社団法人京都府建築士会発行「京都だより」2006/07より抜粋

幸せを呼ぶ「蝙蝠」を探してみてください

「福住楼」のシンボルは福を呼ぶ「蝙蝠」。

当館の何箇所かに、板をくり抜いた蝙蝠の細工があります。

二代目が福の住む「福住楼」になぞらえて描いたものです。

中国では蝙蝠は5つもの福をもたらす縁起の良い生き物とされています。

蝙蝠がもたらす5つの福

①寿命の長いこと

②財力の豊かなこと

③無痛なこと

④徳を好むこと

⑤天命をもって終えること

幸せを呼ぶ蝙蝠を館内でご覧になり、素敵な福をお持ち帰り下さい。